“人新世”の時代のリモートセンシング 人間活動によって排出される大気微量成分の観測

RESTEC月例講演会

講演:林田 佐智子 氏

(大学共同利用機関法人人間文化研究機構 総合地球環境学研究所 教授、当財団理事(非常勤)、前日本リモートセンシング学会会長)

RESTECでは社内勉強会として毎月1回様々な分野の方にご講演をいただいています。

7月に行われた大気微量成分のリモートセンシング観測に関する林田教授のご講演について、本コラムでお伝えします。

“人新世”の時代のリモートセンシング 人間活動によって排出される大気微量成分の観測

-

本日は、「“人新世”の時代のリモートセンシング 人間活動によって排出される大気微量成分の観測」と題して、私が専門としている大気微量成分のリモートセンシング観測についてお話しします。

この講演でお伝えしたいメッセージは、『大気微量成分衛星の観測は、「そこに何があるのか」ではなく「そこで人間が何をしているのか」を見せてくれて、とても面白い』ということです。但し、データの解釈のためには観測対象の性質を知ることが必要で、慣れていないと誤解することもあることが注意する点です。 -

大気微量成分の観測とは

大気微量成分とは何かというと、大気中の窒素(78%)と酸素(20.9%)以外の全部で、残り1%を構成する多種の微量な化学物質です。このうち、二酸化炭素(CO2)やメタン(CH4)は温室効果気体として、二酸化窒素(NO2)や一酸化炭素(CO)、二酸化硫黄(SO2)などは大気汚染物質として関心がもたれ、衛星から観測されています。

大気微量成分を観測する波長帯は、紫外・可視・短波長赤外など太陽光の吸収を応用するものが多くあります。それ以外にも、熱赤外の熱放射を使うもの、あるいはごく限られますがマイクロ波の射出を使うものがあります。地表面の観測だと、衛星は地球の方を向いて太陽からの反射光を受けるのが一般的ですが、大気観測の場合は、その地上の反射が邪魔になる場合があります。そのため、必ずしも地表面の方を向いて観測するばかりではなく、色々な幾何学的な方式がとられます。

大気微量成分の観測方式を四つに分けて紹介します。まずは、一般的な観測である「後方散乱方式(直下視)」です。二つ目は、太陽からの光線を大気層を透かして観測する「太陽掩蔽法」、三つ目は、大気自身からの熱放射を観測する「大気周縁放射」です。最後に、ごく稀ですが「大気周縁散乱」という、通常と異なる角度で観測し、太陽光を光源としつつも散乱光を利用する方式があります。各観測方式での有名なセンサを挙げると、後方散乱方式ではオゾンの観測で有名な「TOMS」と後継機「GOME/GOMEⅡ」、あるいは「OMI/TROPOMI」があります。直下視方式のこの赤外バージョンに「TES」や「IASI」があります。大気掩蔽法では「SAGE/SAGEⅡ」、日本のみどり(ADEOS)に搭載の「ILAS/ILASⅡ」、そのほかに「HALOE」があります。

大気中の微量成分を観測するセンサの多くは太陽からの放射エネルギー光の吸収を利用しています。オゾン観測では紫外、NO2は紫外から可視の波長帯を使います。「OMI」「TROPOMI」などは紫外・可視でオゾン、NO2及びSO2を測っています。近赤外から短波長赤外の辺りを使うとCO2やCH4が測れます。「GOSAT」では短波長赤外でCO2やCH4を測っています。これらの観測は、後方散乱方式タイプで、太陽光が地表もしくは大気下層で反射・散乱して人工衛星に搭載されたセンサにかえってくる仕組みです。可視はこれで問題ありませんが、紫外線の場合、下部対流圏でエアロゾルや大気分子によって太陽光が強く散乱しますので定量的な観測が難しくなることがあります。

エアマスファクター(AMF)と呼ばれる、斜めの光路の長さで算出される値があります。光路に沿った吸収量を測り、それをAMFで割れば鉛直気柱濃度に換算できるという理屈になります。AMFは幾何学的に決まるだけではなく、散乱によって変化します。特にエアロゾルの量に大きく依存するため、散乱を考慮した放射伝達モデルが使われています。エアロゾルは不確定要素の大きいところとなりますが、研究者はその点を工夫してデータを得ています。

RESTECの皆さんがよく見るのは地表面の画像だと思いますが、時にはNO2やメタンなどを測定したデータも見る機会があるかと思います。例えば、分光計測から物理量に直したNO2量を、地形情報等と合わせてデータの解釈をしていくかもしれません。ところが、NO2やメタン等では、普段皆さんが見慣れている地表面のデータとは解釈が少し異なります。なぜかというと「空気」を見ているからです。空気は地表面だけではなく上方にも存在するため、気柱量として測るというのがややこしい点です。

空気を圏界面で分けて考えると、圏界面より下が対流圏です。対流圏のうち、地上から高度1~2kmの範囲のことを境界層と呼びます。人間が活動しているのは境界層の中です。高度およそ10~15kmの高さにあるのが対流圏界面です。それより上は成層圏、さらにその上には中間圏、熱圏とありますがそこに空気はあまり多く存在しません。大まかに、空気は対流圏界面より上に10%、下に90%分布しているという感覚で捉えてください。

大気微量成分の3つの分類

大気微量成分にはいくつかのタイプがあります。

タイプ1は、大気中の寿命が短いもの、タイプ2は比較的寿命が長いものです。寿命とは、ある化学種が化学反応によって消滅する時間のことです。タイプ1は化学的寿命が短いため、風によって輸送される前に反応するため、その場の状況で濃度が決まってしまいます。タイプ2は、反応がゆっくり若しくは、あまり反応しないため、化学変化をする前に風によって運ばれ、輸送過程で分布が決まる物質です。NO2が典型例です。

次に、CH4のように比較的寿命が長いタイプ2の物質があります。同じタイプ2の典型的な物質であるCO2は、寿命が長く、光合成で植物に吸収されるまで大気中に滞留します。このタイプは風に運ばれ分布し、空間分布の一様性が高いというのが特徴です。しかし、気柱量で観測する場合には、物質が大気層の上下どちらに滞留しているのかをわかっていないといけません。人間の活動を見るためには下の方の濃度の情報が欲しいのですが、分厚い大気の層の上の方に物質が分布することもあります。上層における高濃度を、人間活動によって発生した結果だと誤った解釈をする可能性もあります。

最後にタイプ3は特別な場合で、オゾンが分類されます。大気の下の方(境界層)に滞留している大気汚染物質としてのオゾンを衛星から測ることは、ほぼ不可能といえますが、チャレンジしがいのある研究課題です。では、この3つのタイプをそれぞれもう少し詳しくご説明していきたいと思います。

大気微量成分タイプ1 短寿命化学種

-

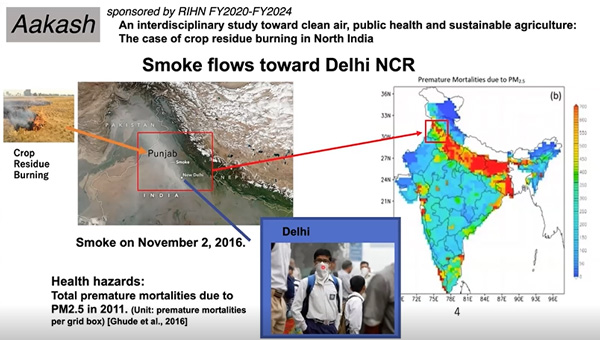

タイプ1と関連して、私が総合地球環境学研究所でリーダーを務めるAakash(ヒンディー語で「空」)というプロジェクトをご紹介します。

インド北西部のパンジャーブ地方では、1990年代頃から従来の小麦に稲作を加えた二毛作が行われています。二毛作では、稲の刈り取り後すぐに小麦を植えるため、刈り取られた切株を燃やす藁焼きがされており、その煙はNASAの衛星画像にも現れる程です。2010年代以降、近隣の都市デリーでは、稲刈りシーズンになると呼吸困難や学校閉鎖等が頻繁に起こるなど、市民生活に悪影響を及ぼしています。この問題を改善する事がこのプロジェクトの目的です。

-

-

ところが、私たちのプロジェクトが始まる直前に、コロナ・パンデミックに伴うロックダウンにより、突然デリーの大気汚染がなくなって青い空が出現しました。

これを受けて、急遽このロックダウンをテーマとした研究「Detection of Emission change of air poLlutants: Human Impact Studies(mission DELHIS)」を行いました。その結果、ロックダウン前にTROPOMIが観測したデリー付近の高濃度のNO2濃度は、ロックダウン直後には突然低濃度になったことがわかりました[Misra et al., 2021]。また、ロックダウン前後の濃度の差分をとると、図に示すようにデリーだけでなく他の大都市で一斉に値が下がったことが証明されました[Nitta et al., 2022]。 -

インドロックダウン前後の対流圏NO2の差。大都市を示すピンの1がデリー首都地区。

データの解釈においては、「観測された濃度の変化」を「排出量の変化」へ焼き直す点が重要です。普段の観測結果では、デリーや近隣の発電所上にNO2のスポットが見えますが、パンデミック後のロックダウンの時期(操業停止・外出禁止)における観測では、ほとんど濃度がゼロになりました。ということは、NO2の排出量もゼロになったと考えられます。従って、ロックダウン前後の濃度差から、普段放出されているNO2フラックスの導出が可能です。詳細は省略しますが、我々はNO2の排出量を定量的に推定しました。NOxの排出量がロックダウン期間中、デリーでは72.2%、近隣のパワープラントでは53.4%低下したという結果の他、この地域の1日あたりのNOx排出量が通常は240tほどであるという定量的な評価を行いました[Misra et al., 2021]。

このように、タイプ1の短寿命化学種の中でも、NO2はわかりやすく、変化が明確に見える点で面白い物質です。NO2は、成層圏と対流圏にほぼ半分ずつ存在するので、成層圏量を除去した対流圏気柱量を抽出し、対流圏量としてプロダクトが提供されています。また、境界層より上の自由対流圏では濃度が低いので、対流圏のプロダクトはほとんど境界層の濃度を反映していると考えられます。すると、前述のように自動車がたくさん走っていると濃度が高いというような排出量との相関が見えてきます。但し、上層で雷があったときにNO2が発生する点などは例外として考慮する必要があります。ですが、先程のインド大都市圏で見られた高濃度スポットは、境界層のNO2を反映していることは明らかと考えられます。

大気微量成分タイプ2 長寿命化学種

タイプ2の例として、メタンの研究で色々と難しかった経験を簡単にお話しします。メタンはCO2程長寿命ではなく、10年位です。基本的に対流圏で輸送されて比較的一様に分布しますが、発生源が偏在しているとその影響も受けて濃淡が観測されます。

私が以前、北インドの解析をしていた時、SCIAMACHY の観測で濃度が高い場所とEmission Inventoryのデータと比べると比較的対応がよかったので、SCIAMACHYで観測された濃度が高い所は、排出量が高い所ではないかと考えていました[S. Hayashida et al., 2013]。ところが、例えばヒマラヤ山脈やチベット高原地域の上空では、空気が持ち上げられる(上昇する)ことが良く知られています。ということは、下で発生量が多くても、空気が持ち上げられて対流圏の上の方でメタン濃度が高くなります。普通はあまり考えられない状況なのですが、実はここではそういう現象が起こっています[Chandra et al., 2017]。

タイプ2の長寿命化学種に対しては、濃度分布は輸送過程に支配され、発生源と気柱濃度は原則として対応しません。さらに、高度によって輸送過程が異なるためにデータ単独では解釈が難しく、データの利用はモデルとセットでということになります。

このように、一般にはデータ解析に手を出し難い点が、GOSATのデータ利用が進まない原因ではないかと考えます。

大気微量成分タイプ3 オゾン

最後にタイプ3のオゾンです。オゾンは特殊な事例と言ってよいかと思います。

オゾンは90%が成層圏にあります。地球環境でオゾンが語られる際には「太陽光からの有害紫外線を成層圏オゾンが吸収してくれているから、私たちは有害紫外線から守られて皮膚がんにならずにすんでいる」という話がされます。ところが、対流圏にも10%程度オゾンがあります。それは、基本的には大気輸送で下方に輸送されてきたものです。

一方、オゾンによる汚染は境界層内で起こります。例えば、オゾン濃度が環境基準のが定める60ppbを超えると、目がチカチカしたりしますので、子どもは外に出てはいけないということになります。しかし、気柱量でみれば境界層オゾンはどんなに多くても全体の数%以下ですので、衛星から境界層内のオゾンを検知することは極めて困難と考えられます。しかし、不可能という訳ではありません。私は、2014年にハーバード大学と組んで最下層(0~3km)のオゾン濃度を抽出し、中国から日本へのオゾン越境汚染を確認することができました[S. Hayashida et al., 2015]。

これまで衛星観測から導出された対流圏オゾン量について、簡単に説明しておきます。まず、Tropospheric Ozone Residual(TOR)があります。これはオゾンの全量観測をおこなっているTOMSと太陽掩蔽法で成層圏のオゾンを観測しているSAGE-IIを利用し、TOMS(オゾン全量)からSAGE-II(成層圏のオゾン量)を除き、対流圏濃度を導出するという考え方です。EOS Auraが打ち上がってからは同じプラットフォームに搭載されているOMIとMLSで対流圏濃度を導出するようになりました。

他には、成層圏のオゾンを使うのではなく雲を使うというものがあり “the Convective Cloud Differential (CCD)”や“the Cloud Slicing (CS)”と呼ばれています。雲のトップを反射板として、雲の高さが違うそれぞれの位置で計測した値の差分で雲より上のオゾン量を求めるものです。この方法を使ってTROPOMIでは複数のオゾンプロダクトを出しています。

一方、赤外波長ではスペクトルフィッティングをして逆変換を行ってプロファイルを出す、最適推定法と呼ばれる手法が様々な微量成分の導出に用いられてきました。オゾンでも地上から0~6㎞程度までであれば導出が可能であるという論文があります。Metop搭載のIASIでこの手法を用いると0~6kmのオゾンが導出でき、低気圧の通過に伴って成層圏オゾンが下へ降りていく状況が良く見えたという内容です[Dufour et al., 2015]。

赤外波長からと同様に、最適推定法でやるというのなら、同様に紫外スペクトルからでも微量成分濃度を導出できると考えた研究者がいました。ハーバード大学のKelly ChanceとXiong Liuです。彼らから提供されたデータを使った私の分析についてお話しします。

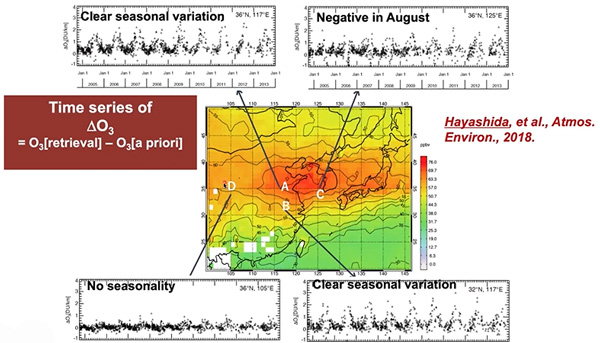

-

彼らの手法では、気柱量を24層に分け、最下層の高度が約0~3kmとなっています。この値を取り出すことで、オゾン高濃度の空気塊が中国から日本にかけて分布していることを示したのが2015年の論文です。飛行機観測ネットワークのデータによれば、2005年北京では、境界層のトップ辺りのオゾン濃度の数値が190ppb、境界層の中で150ppb以上という通常あり得ないほど高濃度のオゾン汚染を示していました[S. Hayashida et al., 2015]。図では、オゾン濃度の分布とともに、中国の4つの領域で代表的なオゾン濃度(正しくはオゾン濃度の平均値からの偏差量)の季節変動を示しています[Sachiko Hayashida et al., 2018b]。

詳しくは、2015年から2019年の4本の論文[Sachiko Hayashida et al., 20158; S. Hayashida et al., 2018a, b5; Kajino et al., 2019]をご覧ください。大変マニアックな内容ですが、シリーズとしてまとまっています。 -

中国の4つの領域における代表的なオゾン濃度の季節変動

オゾンについてまとめます。

オゾンは成層圏に90%、対流圏に10%程度分布しています。境界層で大気汚染によって増加する分というのは全体の1%(2~3DU)くらいで、捉えることは非常に困難です。しかし、極端に高い濃度であれば定性的に検出可能ということを私達はOMIの観測結果から示すことができました。将来的には複数波長の組み合わせによって、もう少し高精度な境界層のオゾンの増加(大気汚染によるオゾンの増加)を検出できる可能性があります。ですが、自由対流圏にも十分な量のオゾンが存在していますので、現在提供されている対流圏オゾン気柱量プロダクトを、短絡的に境界層内(地上付近)のオゾンの変動と結び付けないように注意することが重要です。

まとめ

全体を纏めます。まずUV/VIS波長で太陽光の吸収を使った観測の多くは気柱量の観測です。このデータを解釈するためには化学種毎に大気中の寿命、高度分布、変動範囲などを理解しておく必要があります。そして、気柱量観測を地上付近(境界層)の変動(又は地上からの排出)と結びつけることには、誤解を生じないように注意が必要です。将来的には複数波長や異なる方式を組み合わせて、すべての化学種で鉛直プロファイルを正確に導出できるようになるとよいでしょう。また、化学反応で変化していくものを捉えるため、将来は、低軌道衛星だけでなく、一日中モニターが可能な静止衛星への発展が必要と考えています。

最後に、本日私がお伝えしたかったことを繰り返します。大気微量成分の衛星観測は、化学種毎に大気中の寿命、高度分布、変動範囲などを正しく理解していれば、「そこに何があるか」だけではなく、「そこで人間が何をしているか」を如実に見せてくれる非常に面白いデータです。是非皆さんも一度覗いていただければと思います。

引用文献

Chandra, N., S. Hayashida, T. Saeki, and P. K. Patra (2017), What controls the seasonal cycle of columnar methane observed by GOSAT over different regions in India?, Atmospheric Chemistry and Physics, 17(20), 12633-12643, doi:10.5194/acp-17-12633-2017.

Dufour, G., et al. (2015), Springtime daily variations in lower-tropospheric ozone over east Asia: the role of cyclonic activity and pollution as observed from space with IASI, Atmospheric Chemistry & Physics, 15(18), 10839-10856, doi:10.5194/acp-15-10839-2015.

Hayashida, S., M. Kajino, M. Deushi, T. T. Sekiyama, and X. Liu (2018a), Seasonality of the lower tropospheric ozone over China observed by the Ozone Monitoring Instrument, Atmospheric Environment, 184, 244-253, doi:https://doi.org/10.1016/j.atmosenv.2018.04.014.

Hayashida, S., S. Kayaba, M. Deushi, K. Yamaji, A. Ono, M. Kajino, T. T. Sekiyama, T. Maki, and X. Liu (2018b), Study of lower tropospheric ozone over central and eastern China: Comparison of satellite observation with model simulation, in Land‐Atmospheric Applications in South and Southerast Asia, Book Series: Springer Remote Sensing/Photogrammetry, edited by Krishna Prasad Vadrevu, Toshimasa Ohara and C. Justice, pp. 255-275, doi:10.1007/978-3-319-67474-2.

Hayashida, S., X. Liu, A. Ono, K. Yang, and K. Chance (2015), Observation of ozone enhancement in the lower troposphere over East Asia from a space-borne ultraviolet spectrometer, Atmospheric Chemistry & Physics, 15(17), 9865-9881, doi:10.5194/acp-15-9865-2015.

Hayashida, S., A. Ono, S. Yoshizaki, C. Frankenberg, W. Takeuchi, and X. Yan (2013), Methane concentrations over Monsoon Asia as observed by SCIAMACHY: Signals of methane emission from rice cultivation, Remote Sensing of Environment, 139, 246-256, doi:10.1016/j.rse.2013.08.008.

Kajino, M., S. Hayashida, T. T. Sekiyama, M. Deushi, K. Ito, and X. Liu (2019), Detectability assessment of a satellite sensor for lower tropospheric ozone responses to its precursors emission changes in East Asian summer, Scientific Reports, 9(1), 19629, doi:10.1038/s41598-019-55759-7.

Misra, P., et al. (2021), Nitrogen oxides concentration and emission change detection during COVID-19 restrictions in North India, Sci Rep, 11(1), 9800, doi:10.1038/s41598-021-87673-2.

Nitta, K., P. Misra, and S. Hayashida (2022), Intercomparison of Tropospheric Nitrogen Dioxide over Indian Subcontinent Observed by TROPOMI and OMI, 日本リモートセンシング学会誌, 42(1), 36-50, doi:10.11440/rssj.42.36.