海洋地球デジタルツインとその将来構想について

RESTEC月例講演会

講演:海洋研究開発機構、地球情報科学技術センター、センター長 石川 洋一氏

RESTECでは社内勉強会として毎月1回様々な分野の方にご講演をいただいています。

海洋デジタルツインを推進していらっしゃる海洋研究開発機構、地球情報科学技術センター、センター長の石川様に、2025年4月にご講演いただいた内容をご紹介します。

はじめに

海洋研究開発機構(JAMSTEC)の地球情報科学技術センターでは、地球シミュレーターや、JAMSTECが取っているデータの公開等を担当するグループと、AI等を使って付加価値をつけて情報を作っていくグループがあります。最近の活動としては、特に気候変動関係の研究開発が多く、私は2022年のIPCC報告書の執筆者を務めたりしています。

文部科学省と気象庁が公表した「日本の気候変動2025-大気と陸・海洋に関する観測・予測評価報告書-」については、私も本報告書を取りまとめた「気候変動に関する懇談会」の委員を務めており、この中には私達の研究成果が含まれています。例えば、最近では気候変動の影響で桜の開花時期が早くなっています。かつては4月の入学式の頃に桜が満開でしたが、現在では卒業式のタイミングに桜が満開となることがあります。気候変動は私達の生活に大きく影響しています。

JAMSTECは、「しんかい6500」や「ちきゅう」等の船の運航により、データ収集を行っています。最近では無人機の運航が増え、データ量も増加しています。私達の主な仕事は、地球シミュレーターで収集したデータを外部へ提供することです。

私は、JAMSTEC に 10年以上勤務しており、それ以前から海洋研究者としての経歴を持っています。しかしながら、観測船で海に出た経験はなく、いわば「陸上海洋学者」として約30年間の研究活動を続けています。

JAMSTECには、研究部門が複数あり、地球環境部門、海洋機能利用部門、地震火山部門、超先鋭研究開発部門が含まれます。これらの部門は基礎研究を行い、我々のセンターは、社会や政策に役立つ応用的な研究を実施しています。

本日のデジタルツインの話も、この研究開発の一環として重要なコンセプトになっています。

日本における海洋のデジタルツインについて

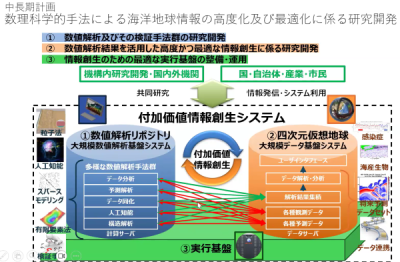

- JAMSTECの中長期計画は、今年度最終年度となり、付加価値情報創成システム(図1)の開発が行われてきました。これには数値解析リポジトリ、AIや計算機技術、そしてそれらから生成されるデータを組み合わせて付加価値をつけた研究成果が含まれています。7年前に立てた本計画では、個々の要素をしっかり作ることが重視されており、その結果としてアプリケーションが生まれ、デジタルツインの先駆的な成果となっています。また、JAMSTECはリアルタイム観測データや大気データ等を公開しており、最近では微生物のゲノム情報を基にした機能物質が化粧品や酒作りに利用されて成果もでていますし、生物多様性データや生物の出現データ等も注目されています。

-

図1 付加価値情報創生システム

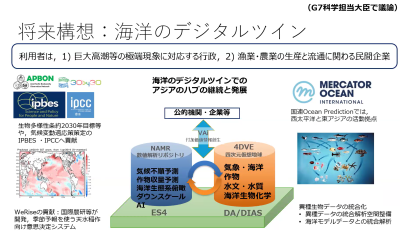

- これらのことを踏まえ、来年からは新たな中長期計画が開始されます。この計画の中で、私たちの部門では「デジタルツイン」というキーワードを中心に据え、これまで開発してきた要素技術を組み合わせて社会に役立つものを作ることを目指します。また、その結果からフィードバックを得て、ニーズに基づいて基礎研究を見直し、重要な分野を設定し、研究開発と社会実装のフィードバックを適切に行うことを掲げています。さらに、我々は、文部科学省のプロジェクトとして、気候変動予測先端研究プログラムと地球環境データ統合解析プラットフォーム(DIAS)の事業に関わっています。DIASではプロジェクト代表を務め、RESTECとも協力しています。気候変動において、このようなデータセットが様々なプロジェクトに役立つ、役に立った情報をどう作るかということをやっております。

-

図2 将来の海洋デジタルツイン

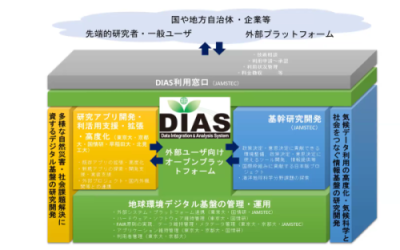

- DIASでの活動をざっくりとまとめると図3のようになっていますが、特にIT技術の活用方法について研究開発が進められています。IT専門家から見ると、地球環境分野は興味深い領域である一方で、研究の進行速度が比較的遅いと言われています。気候問題は季節による変動が伴うため、夏には夏の問題、冬には冬の問題が発生します。研究成果が出るまでに季節を跨ぐことがあり、例えば、夏の研究成果が冬に発表されることがあります。このように情報提供のタイムスケールが長いことが課題であり、IT技術を適用してよりリアルタイムに必要な情報を提供することが今後のプロジェクトの一つの課題となっています。 なお、日本の気候変動レポートで使われた予測データセットは、DIASから誰でもアクセス可能です。私達も海洋データセットの作成チームに参加しており、それ以外には豪雨や台風の将来予測データセットもできてきています。

-

図3 DIAS事業の概要

他方、私は株式会社オーシャンアイズの創業メンバーの一人でもあり、現在は監査役を務めています。2019年に持続可能な漁業を目指して同社を設立し、漁業者向けの情報を提供し、シミュレーション技術を使って商売に活かしています。 この会社では、海洋、シミュレーション、AI等深層学習を実施している研究者が中心となって漁業情報を発信しています。例えば、ひまわりの衛星データとAI技術を使い、漁業者へリアルタイムに雲を除去したきれいなデータを提供することで、どこで漁をするかや出漁するかどうか等の判断に役立ててもらっています。こういう技術を使って、日本のみならず特にアジア域にも売り込みたいと考えて活動をしています。

デジタルツインの概念について

-

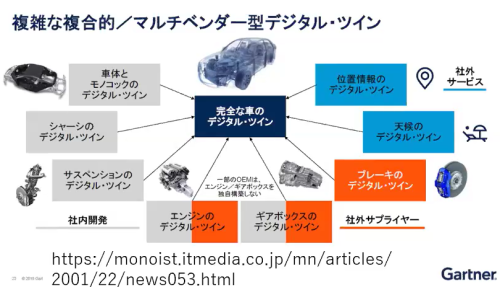

デジタルツインという概念は、製造業において一番身近で、特に理解しやすいものかと思います。図4は、自動車のデジタルツインについて示したものです。最も成功している例の一つで、デジタルツインの基本的な考え方をよく反映しています。自動車の部品等をコンピュータ上で再現し、設計を行うことが目的です。また、製造業では、デジタルツインという言葉が一般的になる前から、CFD(数値流体力学)とEFD(実験流体力学)の融合について話題にされていたと思います。

地球シミュレーターでは、デジタルツインとコンピュータシミュレーションが使われます。例えば、空力実験の場合は、数値風洞実験と現実の測定が行われます。地球シミュレーターの開発リーダだった三好先生は、以前に数値風洞というスーパーコンピュータを作っており、このコンセプトはもう三、四十年ほど前から続いていると思います。 -

図4 車のデジタルツイン

-

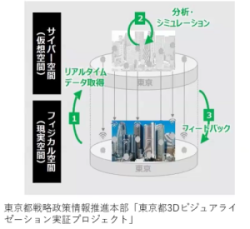

最近は、他の分野に出てくる中で、例えば、東京都のWebサイトにある都市のデジタルツイン等(図5)というのも色々なところで聞くようになってきました。要因としては、センサー技術の普及により、安価なセンサーがネットワークで繋がるようになり、街の混雑等人の動きや日照や風況等の自然環境をリアルタイムで監視することが可能になっています。また、ハザードマップの重要性が増しています。

インタラクティブに、ナビのように避難経路を示すことが求められています。地震や洪水では避難場所が異なることがあり、避難経路の指示をわかりやすくするために都市のデジタルツインが活用されています。 -

図5 都市のデジタルツイン

海洋地球のデジタルツインについて

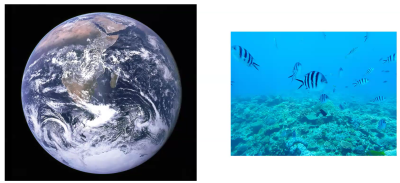

海洋の地球デジタルツインとは何でしょうか?一般的に地球のデジタルツインと聞くと、衛星で雲、水温、気温等を捉え、それらをコンピュータ上で再現することをイメージします。一方、海のデジタルツインは、コンピュータでダイビングを体験するようなもので、海にいる感覚を楽しむデジタルアクアリウムのようなものです(図6)。

- 我々がこれら二つを同時に実現することは、簡単ではありません。図6の左側は、地球規模のスケールであり、図6の右側は魚一匹を見るときのミリやセンチメートルの解像度で物事を見なければならないです。このように「海洋地球デジタルツイン」は、幅広いコンセプトを持っています。実際にどうするかというと、例えば、私たちの身近な問題に対しては大西洋の真ん中のような場所を細かく見る必要はない一方で、日本の沿岸等は詳細に見たいというニーズがあります。デジタルツインは何でも計算機で作れば良いわけではなく、ユーザーのニーズを意識する必要があります。

-

図6 海洋地球デジタルツイン

コンセプトとしては、サイバー空間内のコンピュータ上に物理空間や実空間のモデルを構築することです。これは静的な観測データを基にしたスナップショットだけでなく、システムの振る舞いを正確に記述する必要があります。つまり、プラモデルのように止まっているものではなく、それが動くような模型が、その動き自体を通じて現実との関連性を示すことが求められます。この技術の利用目的は主に二つあります。

第一に、物理空間の観測データを統合し、現実世界をコンピュータ上で視覚的に容易に理解できる形で表示することです。例えば、コンピュータでダイビングのような体験ができると、誰もが楽しめます。定点カメラだけでなく、3次元的に観測できればモニタリングが効率的になります。

第二に、単純に現実を再現するだけでなく、システムの応答やメカニズムの表現が必要となる場面があります。具体例としては、現実世界で不可能な介入実験を計算機上で行うことにより、システムへの介入オプションを事前に評価することがあげられます。このようなアプローチが可能だと意思決定に役立てることができる等の有用性が高まるため、バーチャル環境の構築に意義が生まれるわけです。

典型的な例として、温暖化問題が挙げられます。

我々が、CO2削減及び温室効果ガスの削減を努力した世界が将来、例えば2050年頃や今世紀末頃にどうなっているか、一方で何の対策も講じなかった場合の状況はどのようになっているかという二つのシナリオを比較することができます。この比較は、我々の行動変容を促進するための重要な指標となります。温暖化対策を行わなかった世界は、深刻な問題が発生しうることが予測される一方で、適切な対策を講じれば、持続可能な未来を構築するための道筋が見えてきます。温暖化に対する地球全体の気候システムへの介入オプションとして、CO2削減の必要性が明確となり、それに向けた対策の重要性が浮き彫りになると思います。

このように、最近、海洋地球科学の分野でも「行動に繋がる科学(actionable science)」が重要視されています。これは、単なる研究だけでなく、実際の社会活動における行動変容に結びつく科学的研究の意義が強調されていることを意味しています。

科学者にとって難しい問題は、人間活動の影響を研究することです。温暖化の研究では人間活動が考慮されましたが、今後はさらに社会問題解決のための政策決定に役立つような情報を創出して提供する必要があります。つまり、人間の行動が何を引き起こすかを踏まえ対策しなければならないことに繋がります。

海洋科学では、気候変動や生物多様性等の社会問題が重要視されてきています。IPCC報告書には政策関連事項(policy relevant)が明記されており、研究と社会のつながりが増えています。

では、海洋地球デジタルツインでは、どのようなことが求められているのかということが次の話になってきます。

海洋環境、生態系、水産、海運、資源等の分野では、海洋環境のモニタリングと予測が求められています。データ収集は重要であり、シミュレーションにおける物理場やリモートセンシングデータは基盤データとして必須です。

例えば、気候変動データセットはナショナルデータセットという形で、お墨付きがあるものが整備されることが期待され、その利用が対策の前提となってきています。そのため、競争やコンフリクトのあるデータは使いにくいとされています。また、リモートセンシングデータも取得だけでなく、アーカイブされ使いやすくすることが求められています。さらに、新しいデータが多く出てきています。特に、水産、資源の分野では、カメラ画像等のデータが増え、AIが活躍しています。これらのデータを使いやすい形にするためには、モデルが必要です。物理方法から積み上げるプロセスモデルや過去のデータから応答を見積もる機械学習のモデル等があります。これらを組み合わせて、ユーザーにとって役立つものを作ることが求められています。

-

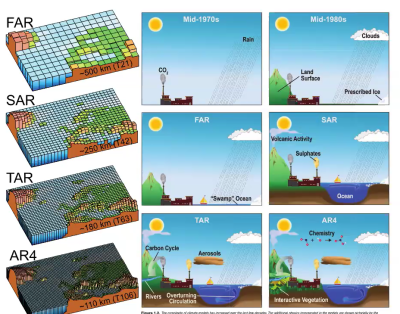

実際の従来型シミュレーション技術の進展の例を図7で説明します。

これは少し古い資料ですが、IPCCの第1次~第4次報告書の内容を表しています。一番上の第1次(FAR)から第4次(AR4)へ気候変動シミュレーションの解像度が上がり、プロセスもCO2と雨のみから、雲や海洋等が追加されました。これまでは、計算機の性能や科学の進歩によって研究者が提供する情報が決まっていて、ユーザー側は与えられた情報を使うしかないという状況が続いていました。しかし、シミュレーションや観測技術が成熟するにつれて、ユーザーが必要な情報を要求し、それに応じて提供する時代になりつつあります。

リモートセンシングでも、衛星データを提供するだけでなく、ユーザーに合わせて作成する時代が来つつあるのだと思っています。 -

図7 シミュレーションの技術の進展の例

ユーザー視点のアプリケーション

さて、end-to-endアプリケーションとは、上流側から、観測やシミュレーション等データの取得からその加工を行ったり、ユーザーインターフェース等を作ったりして、反対側のエンドとなる実ユーザーに提供するまでの機能を全てもつアプリケーションを意味します。ポイントとしては、ユーザーと議論することで、わかりやすく使いやすい成果が得られ、社会実装運用フェーズに移りやすくなることが挙げられます。一方で、研究者が独自に作るとビジネスモデルの問題が発生することがありましたが、最近は成功例がたくさん出てきました。

なお、頑張れば頑張るほど役に立つものができ上がりますが、その後の横展開をする可能性等とは、トレードオフになることが多いです。それから、モニタリングは行われているものの、データの蓄積がない分野は結構多く、データが廃棄されることもあります。例えば、私が水産の方と実施した時は、紙の書類しかない場合があったため、我々の方で全部デジタル化した等ということは各地で起こっているようです。

また、数値情報は少なく、画像や映像等が保存されているケースが多数あります。これらから数値情報を抽出することは、データ拡充の手段として考えられており、AI等による確立が非常に期待されています。特に地球科学において、大量の写真データ等があるため、これを数値情報化する課題に取り組んでいます。

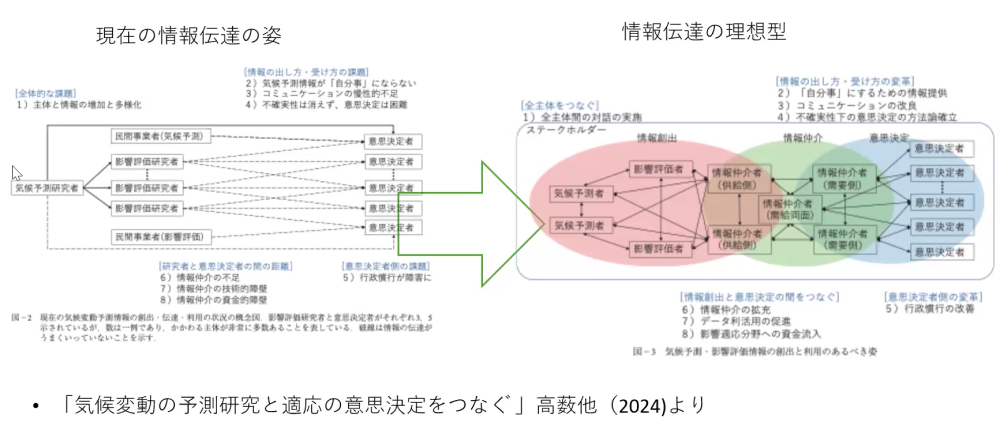

さらに、気候変動の分野では、end-to-endという定義が必ずしも明確ではありません。昨年の国立環境研究所とのワークショップで、高薮さんが中心でまとめられた論文でも、気候変動適応において誰がエンドユーザーか、それをどう繋ぐのかという議論が難しい問題として出てきています。

気候変動適応のend-to-endイメージ(図8)における現在の情報伝達の姿では、気候変動の予測研究者と意思決定者が関わりますが、行政や地方自治体間の情報共有があまりうまくいっていない状況のようです。気候変動は、防災、生物多様性、農林水産業等に影響を与えますが、これらを総合的に判断することは少なく、各分野の研究者の訴えがバラバラになっています。そのため、この情報の仲介役が重要であり、デジタル技術やAI、最近のChatGPT等を使った情報収集を行うとの議論がありました。

また、意思決定者の特定が非常に重要です。研究者にとって自治体職員はエンドユーザーとして想定される場合がしばしばありますが、彼らにとっては市民や企業が本当のエンドユーザーであり、彼らに温暖化対策の情報をどう伝えるかを考えていることがわかりました。このように、エンドユーザーが誰であるか、その情報の流れがどこまで届いているかを見極めることが課題となっています。

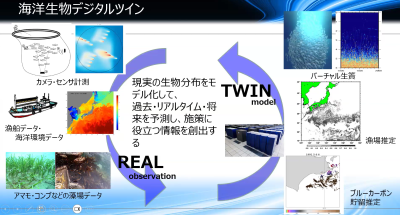

その実例として、我々のところでは海洋生物について、生物系に特化したデジタルツインをいくつか開発を進めています。

- 図9の右側一番上の生簀は小さなスケールです。養殖ケース等のスケールで生簀の中をバーチャルに再現し、管理を行っています。生簀の中は、養殖生簀の写真ではなく、バーチャル空間でCG作成された美しい魚の映像になっています。良いシミュレーションができれば、現実との比較が可能になります。魚群探知機でバーチャルの魚群を測定し、それを実際のエコーイメージと組み合わせて魚の状態を表すことができます。この方法で、異常行動をしている魚がいないか検知することが可能です。成長モデル等と組み合わせることで、デジタルツインを実現しています。真ん中の図は水産漁場推定に関するもので漁船漁業を行う水産業者がどこに魚を取りに行ったら良いかを判断しています。ユーザーは観測データと推定された漁場の情報を組み合わせています。さらに、下の図はブルーカーボンの貯留量として、アマモやコンブの藻場のデータと、その藻場がどこに運ばれるか戻ってくるか等を評価し、気候変動対策にも利用するデジタルツインを作成しようとしています。

-

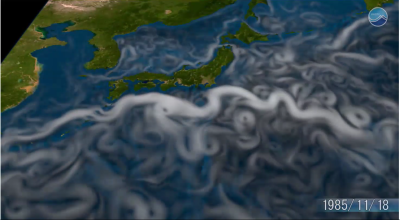

図9 海洋生物デジタルツイン

- 海洋環境データ(図10)は1980年代から気象研究所と協力して作成したものです。ちなみに今年中に1950年から2010年までの新しいバージョンが、より細かい解像度で提供される予定です。このデータは黒潮や親潮の流れ、海の渦を示しており、ダイナミックな動きをムービーとして観察できます。このようなデータが多く揃っていて整備されています。

-

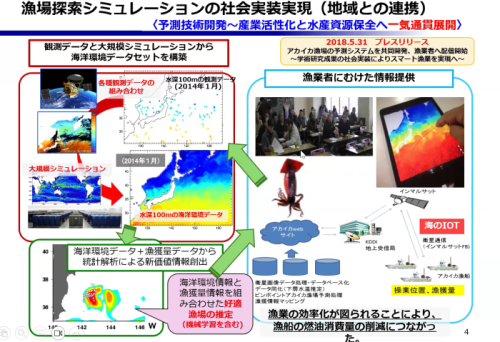

図10 海洋環境(海流)の再現

図11は上で示した漁場推定アプリケーションの実例です。基本となる海洋環境情報は生データと水温データを組み合わせたデータ同化手法を使用し、作成しています。この海洋環境情報と漁獲量データを組み合わせて漁場推定モデルを作成するとともに、このモデルを用いて漁場の変化を予測しています。これらの海洋環境や推定された漁場の情報は、漁業者に衛星通信で送信されます。青森県の漁業者が協力してくれた社会実装実験では、データの精度やフィードバックを共有するサイクルを構築しました。これにより、海洋観測やリモートセンシングを活用したシミュレーションデータと、漁業者の現場からの情報を組み合わせたアプリケーションを作った実績がベンチャー企業によって応用され、社会に役立つ成果を上げています。

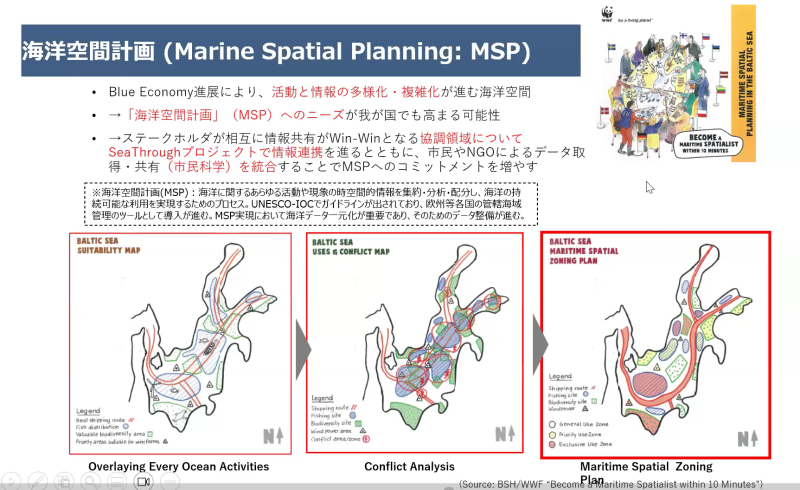

次に、海外の例として、図12のような海洋空間利用のコンフリクトエリア問題に適用したものがあります。この海洋空間計画(図12)では、海洋の持続可能な利用に向けた情報整理をするためのツールとして使われています。 図12はバルト海の計画において、漁業権や航路の問題でコンフリクトエリアを分析するケースです。ゾーニングの影響を社会科学者が整理していますが、デジタル技術の導入が期待されています。この例では、漁業者にとっては漁場を変えること、海運業者にとっては航路変更の影響等をシミュレーションすることができます。利害調整の際には、関係者が納得できる議論のたたき台としてデジタルツインが利用されることが期待されています。

海洋分野では、EUがデータアクセスやインフラから様々なデータを収集し、アプリケーションに接続する取り組みを進めています。これにより、現場観測やリモートセンシング、ハイパフォーマンスコンピュータを活用し、地球全体の環境保護からウミガメ等の特定種の保護までを実現することがイメージされています。

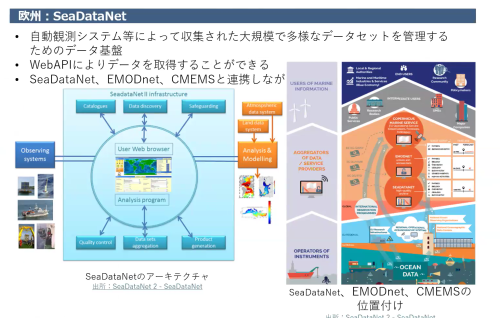

- では、実際誰が推進しているのかというと、各国のデータセンターが主導しています。同様に、コペルニクス等欧州の衛星や現場の方々がサービスプラットフォームにデータを展開しています。 例えば、「欧州ブルークラウド」プロジェクトでは、海洋研究に従事していた研究者達が多様なネットワークを構築しました。このプロジェクトは植物プランクトンの活動量の測定、海洋環境指標の開発、漁業データの管理、養殖のモニタリング等に焦点を当てています。これらの活動は、海洋観測および関連するデータの分析において、共通の課題と解決策を提供しています。その結果として、従来の知見や観測成果を活用し、ヨーロッパ全体でより効率的な海洋データ管理の実践が推進されています。 他にも、図13のようにデータセンターでのデータのアーカイブと配布から、ユーザーに届けるための加工を経てサービス展開するプロセスが進行しています。

-

図13 海外の海洋データ基盤の例

国内におけるデジタルツインの成功事例

デジタルツインは様々な技術の集大成です。観測データをユーザーに届けるend-to-endアプリケーションの一例として、シミュレーション基盤、解析ツール、機械学習やAI等が挙げられます。また、ユーザーの要求に合わせたインターフェースや流通基盤も重要です。例えば、FAXや無線で低解像度の情報が欲しいという今の時代と逆行するようなリクエストがあったこともあります。

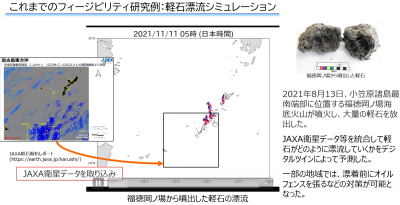

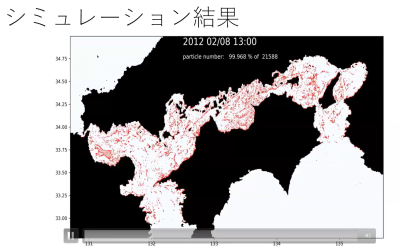

- 図14はニュースでご覧になった方もいるかと思いますが、2021年に福徳岡ノ場の噴火によって発生した軽石が日本沿岸や沖縄等に漂流するシミュレーションを行いました。JAXAのレポート等を見ても、その結果は実際にかなり一致していました。この技術はそれほど大変なものではなく、既存の技術をそのまま応用することができました。 例えば、軽石の漂流経路は魚の回遊モデルをベースにちょっとした改良をすることでシミュレーションできます。魚の泳ぐ力を除けば、軽石は海洋の流れにそのまま従って動くため、これは横展開が成功した典型例となっています。

-

図14 軽石漂流の事例

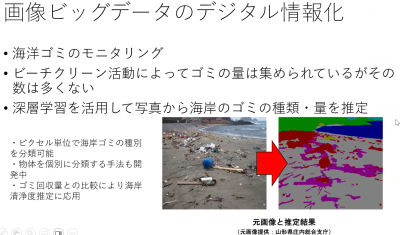

また、瀬戸内海でどこにゴミが溜まりやすいかは海流データと漂流モデルを組み合わせることで、図15のように推定することができます。実際のゴミの量は画像データからAI技術を用いて定量化することができ、これらを組み合わせることで、海洋ゴミのモニタリング・予測に使うことができるようになりました。軽石、海洋ゴミ、水産の問題については、人と技術が共通している部分と特化している部分があり、それらを効果的に連携させることが必要になっています。

-

図15 ゴミ漂流の事例 -

さらに、気候関係においては、将来予測データとして膨大なアンサンブルデータが存在します。一つの地球ですが、計算機内では何十通り、何百通りもの将来予測が行われており、そのデータセットはDIASや地球シミュレーター等で利用可能となっています。

-

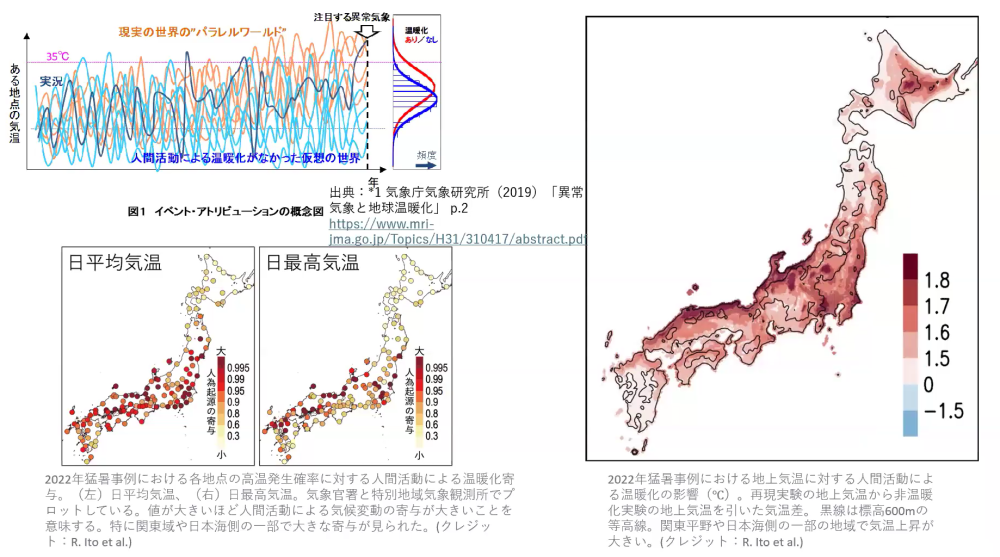

図16は2022年の猛暑事例において、人為起源の温室効果ガスの影響を評価した事例になります。異常気象の発生において人間活動による温暖化の影響を分析し、その結果を提示することで、行動変容を促すことが期待できます。現在では、こうした情報は主に3ヶ月遅れや半年遅れで提供されていますが、リアルタイムで提供できるようにする研究が進められています。

実際、図16のような2022年の事例を2024年の論文として発表することは、通常の研究のタイムスケールとしては一般的になっています。しかし、情報提供の観点からは、よりタイムリーであることが求められています。この問題に関する議論は進行中であり、どのような情報を誰に対して提供するかという点が非常に重要となっています。 -

図16 高温イベントにおける人為起源の温室効果ガスの影響評価

海洋地球デジタルツインの将来展望

最後に、今後海洋地球デジタルツインをどうしていきたいか、どうなってくれると嬉しいかについて話します。

我々の一つの理想形は、世界気候研究計画(WCRP)のライトハウスアクティビティであるDigital Earths等をもとに、地域の気候リスクを「ボトムアップ」アプローチで評価し説明するために必要な情報をタイムリーに得られる「My Climate リスク」のような環境の開発です。

事前にすべてをこなせるアプリケーションの設計は難しいですが、最近ノーコードやローコードのツールが普及しています。これらのツールを使えば、部品を組み合わせて簡単に必要な情報を取得し、グラフ化することもできるようになります。また、AIを使って欲しい情報を基にアプリケーションを作成することも容易になりつつあります。そのための仕組みを作るには、必要なデータやツールを揃えて整理し、共通のインターフェースを作ることが重要です。これを次の数年で実現し、海洋環境に活用していくことです。まずは専門家が成功例を作り、それを基にAIも含めた開発に取り組む必要があります。さらに、データやツールの流通について、手続きを踏めば簡単に利用できるようにすることが重要だと思っています。

やはり、成功した事例を積み重ね、それを拡げることが重要です。その際、地元の人や自治体、民間企業の方々が役に立てている具体的な事例をビジネスとして成立させる必要があります。また、隣の自治体がうまくいったなら、同様に自分達でも簡単に導入できるような環境が整備されるとともに、そのコミュニティが成長していくことが大事です。そのためには、ネットワーキングを強化し、横展開を進める必要があります。

そういう意味で、私は計算機を触るのか楽しくてこの業界に入りました。AIのブームとしてのピークは終わりつつありますが、技術は残り、今後はより一般的なものとなっていくことが予想されています。30年前から比べると夢のような時代です。しかし、もっと努力が必要ですし、やりがいのあるテーマだと思いますので、今後に期待してください。また、RESTECの方々と一緒に取り組むことを期待しています。